システム開発レビューとは?発注者が知るべき役割と5つのポイントを解説

2025-09-16

システム開発レビューは、システム開発を成功に導くために重要な工程の一つです。レビューが不十分だった場合、開発後に「思っていたのと違う」「こんなはずじゃなかった」という事態が発生しかねません。結果としてシステム開発に大きな手戻りが発生してしまい、数百万円もの追加費用が発生するというケースも起こってしまうのです。

このコラムでは、

- システム開発レビューとは

- システム開発レビューの5つのポイント

- システム開発レビューのよくある指摘点

について、発注者の方にわかりやすいよう解説します。

レビューの重要性と観点をよく理解した上で自信を持ってレビューに臨み、自社のシステム開発を成功に導きましょう。

目次

システム開発レビューとは

システム開発におけるレビューとは、要件定義書や仕様書、設計書などの成果物に対し、品質の検証や確認を行う作業のことです。

システムを実際に動かして確認するのではなく、成果物であるドキュメントなどの確認をメインとすることが、システム開発テストとの大きな違いとなります。

システム開発レビューで理解すべき役割

システム開発レビューには大きく分けて3つの役割があります。

レビュアー

成果物などのレビュー対象を確認し、問題点や改善点を指摘する役割です。レビュアーは技術的な確認だけではなく、業務要件や使いやすさなども考慮して指摘することが重要になります。発注者がシステム開発レビューに参加する場合、このレビュアーを担当します。

レビューイ

レビュー対象の作成担当で、レビューを受ける側の役割です。レビュアーから指摘された内容を取り込み、成果物の修正も担当します。システム開発においては主に開発者が担当します。

モデレーター

レビューの管理・進行役です。レビューのとりまとめ、記録作成や管理を行います。場合によっては進行役としての高いスキルが必要です。

システム開発工程とレビューの位置づけ

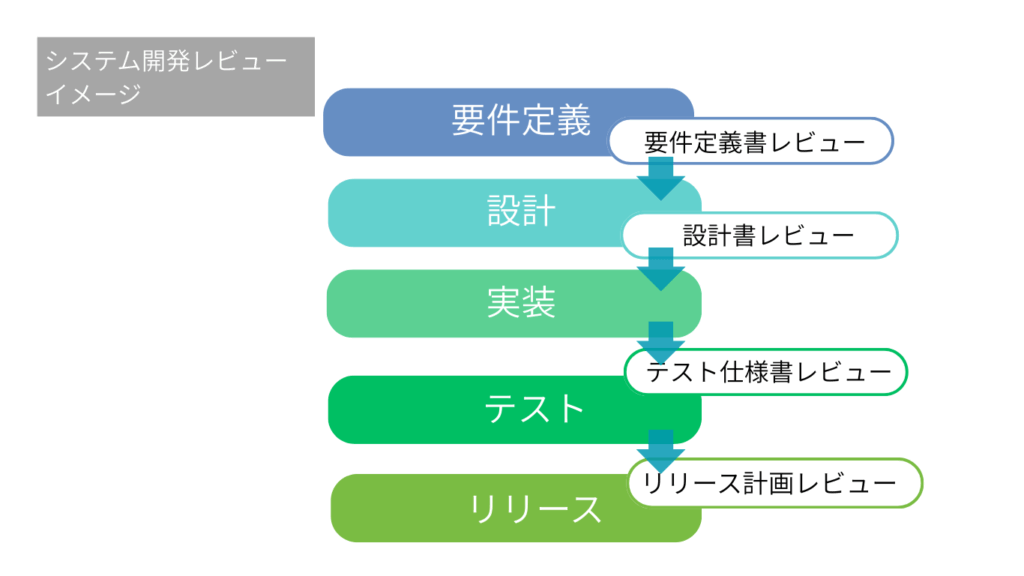

システム開発では、各工程でレビューを行います。システム開発は多くの場合「ウォーターフォール型」か「アジャイル型」を採用しますが、いずれにしても「要件定義」「設計」「実装」「テスト」「リリース」という工程を踏みます。各工程の成果物に対し、都度レビュー作業が行われるイメージを持つと良いでしょう。

開発者レビューとユーザーレビューの違い

本コラムでは、よりわかりやすく説明するためにシステム開発レビューを大きく2つに分類していますので、開発者レビューとユーザーレビューの違いについてご確認ください。

開発者レビュー

システムの品質や技術面の確認を行うためのレビューで、レビュアーもレビューイも開発者が行います。システム開発会社内部で行うことが多いため、内部レビューと呼ぶこともあります。なお、場合によっては開発者レビューの結果を発注者が確認、承認することが必要となることもあります。

ユーザーレビュー

業務要件や使い勝手を確認するためのレビューです。レビュアーは発注側、レビューイは開発者が担当します。この機能は業務の現場で本当に有用なのか、承認フローは会社の規定通りになっているか、などユーザー視点で確認をすることが重要です。主に「要件定義」「設計」「テスト」の工程で行われます。

システム開発レビューの技法と特徴

システム開発レビューについて取りまとめている国際標準規格IEEE1028によると、システム開発レビューには大きく分けて5つの技法があります。ここでは簡単に表でご紹介します。

| 名称 | 目的 | レビュー対象物 | 発注者の役割 |

|---|---|---|---|

| マネジメントレビュー | 計画・進捗・リスクを管理者が確認 | 計画書・進捗資料など | 成果物の受け入れ可否、リスク承認 |

| テクニカルレビュー | 技術的な妥当性確認 | 設計書・仕様書など | 業務要件に影響する部分のチェック |

| ウォークスルー | 実際の操作をイメージして確認 | 設計書、仕様書、業務フローなど | ユーザー視点での確認が必須 |

| インスペクション | 欠陥を厳格に点検 | 設計書・コード | 基本は開発側で担当。発注者は承認者となることも |

| 監査 | 標準や規定への適合確認 | プロジェクト全体 | 結果を確認する |

この中で発注者にとって最も重要となるレビューが、ウォークスルーです。

ウォークスルーは、レビューイ(開発者)がレビュアー(発注者)にレビュー対象のドキュメントを説明しながら進めます。仕様書や業務フローのドキュメントを元に、実際の操作や業務をイメージしながら行うので、より業務に沿った確認がとれるのが特徴です。

システム開発レビューで発注者が果たす役割

技術的なことなどよくわからないし、システム開発なのだからレビューもシステム開発会社に任せればいいのではないか、と疑問に思うかもしれません。しかし、システム開発のユーザーレビューには、発注者にしかない視点が求められるのです。発注者がレビューに関わる場合、どのような役割を果たすべきなのでしょうか。3点にまとめて解説します。

>>システム開発を発注する際の流れと成功のポイントなどを解説

業務要件の漏れや誤解の発見

システム開発で最も重要になるのは要件定義です。ここで「どのようなシステムを実現したのか」を整理し、開発の全体像を描きます。システム開発会社によっては、要件定義書作成のフォローを依頼できる会社もありますので、その場合は要件定義書も成果物となります。

そして、この要件定義書のレビューこそが重要なのです。なぜならシステム開発会社は当然システム開発のプロですが、業務のプロではないからです。つまり、技術的に優れたシステム開発会社であっても、業務の実態を把握していなければ要件の抜け漏れをゼロにすることはできないのです。

そのため、ユーザーレビューを行うことで、要件定義書をはじめとする成果物の要件漏れや誤解を発見することができます。システム開発に詳しくなくとも、実際の業務を知る立場だからこそ、ユーザー視点に立った時の違和感に気づくことができるのです。

後工程での手戻り防止

レビューは、設計書であれば開発の前、テスト仕様書であればテストの前に行います。特にユーザーレビューは、ユーザー視点での不備や誤解を早い段階で見つけられるのが大きな強みです。レビューのタイミングで不備や誤解を見つけることができれば、修正は最小限で済みます。しかし、開発後に発覚すればプログラム修正が、テスト後に見つかればシステム全体を巻き込んだ修正に発展してしまうのです。こうした手戻りはスケジュールの遅延やコストの増加を招きますので、そうなる前に問題点を洗い出すことが重要です。

納品後のトラブル防止

ユーザーレビューの完了はシステム開発会社と発注者の双方で「この内容が正しい」と合意した証跡になります。レビュー完了後の成果物通りに開発を進めたにもかかわらず、イメージしたものと異なるシステムが納品されたとしても、それは不具合ではなく仕様変更として扱われてしまうのです。仕様変更での対応は追加費用を請求されることもありえます。だからこそ、発注者は形式的にレビューするのではなく、納品後に自分たちが困らないかという意識を持って確認することが必要です。

>>システム開発でよくあるトラブルの原因・対策・予防法を徹底解説

発注者向けシステム開発レビューの5つのポイント

システム開発レビューに発注者がレビュアーとして参加する場合のポイントを、5つにまとめて解説します。

レビュー前の準備を怠らない

レビューには必ず、レビュー対象となる成果物があります。まずはこのレビュー対象をよく確認しておきましょう。

特に業務ルールや現場フローとの整合性を事前に確認しておくことが重要です。事前に読み込むことで、レビューの場で説明を受けるときに理解がしやすくなります。また、事前確認によって見つかった疑問点は、リスト化してレビューに臨んだり、開発者に事前に伝えたりしておくと、スムーズにレビューを進められるでしょう。

発注者の視点でレビューする

発注者が技術的な指摘をするには、限界があります。ユーザーレビューで開発者が求めているのは、システムを使う人の視点です。例えば「この画面の操作は新人でも理解できるか?」「この画面で毎日入力作業をするのは担当者にとって苦にならないか?」という考え方が重要になります。技術的な細部ではなく業務要件、使いやすさ、運用のしやすさなどのユーザー視点を第一にレビューに臨みましょう。

指摘は「根拠つき/建設的」に伝える

ユーザーレビューが重要だからといって、何でも言いたい放題というわけにもいきません。レビュー後は指摘された箇所をレビューイが修正します。どこがどうだめなのか、場所・内容・理由といった根拠をもって伝えるようにしましょう。

「ちょっと」や「少し」という曖昧な指摘は避け、数値や表現などを具体例を挙げながら伝えるのが効果的です。例えば、検索ボタンが使いにくいと感じた場合、どう使いにくいのか、ボタンの位置を目立つ場所に変えてほしいのか、色を変えてほしいのか、大きくしてほしいのか、など具体的に指摘しましょう。

もちろん、感情的な指摘もNGです。レビューの目的はシステム開発を成功させることにあります。指摘点はレビューの段階で見つかってよかったと受け取り、建設的に伝えましょう。間違っても「なんで事前にそんなこともわからないのか!」などと怒りをぶつけてはいけません。

レビューが形骸化しない仕組みを持つ

残念なことにレビューは形骸化しやすいものでもあります。よく確認しないままレビューを完了してしまう場合はもちろん、レビュー後に修正したものを誰も確認せず、放置されてしまうという場合もあるのです。修正内容が正しくなかった場合、以降の工程のどこかで必ず問題が発生します。最悪の場合、リリース後まで気づかれないという事態も起こりかねません。

このような事態を防ぐため、レビューを管理するモデレーターを用意したり、必要に応じて再レビューも組み込んだりするとよいでしょう。

これらの管理は通常、システム開発会社が行うものです。しかし、すべて丸投げにせず、誰がどの修正をいつまでに担当するのか、修正後は誰がいつまでに確認するのかを、まとめてもらうなどして、発注者側でも把握しておくことが重要です。

フォーマットとツールで効率化する

さまざまなポイントをお伝えしましたが、これらをすべて頭に入れてレビューに臨むのは現実的ではありません。抜け漏れなく効率的にレビューを進めるには、指摘管理表や指摘コメントのテンプレートを用意しておくとよいでしょう。

とはいえ、システム開発が本業ではない発注者がレビューを仕組み化するのは、必要以上に時間がとられてしまいますので、システム開発レビューのフォーマットやツールは基本的にはシステム開発会社に用意してもらいましょう。ただし、フォーマットやツールの使い方は十分に理解し、発注者側も使いこなせるように準備が必要です。

システム開発レビューでよくある指摘

最後に、システム開発レビューでよくある具体的な指摘例をご紹介します。それぞれの確認ポイントについても解説しますので、ご自身がレビュアーになった際の参考にしてください。

要件・業務フローの不整合

- 入力必須項目の間違い

例)発注画面で納期が入力必須となっているが、実際の業務では未入力のまま登録することもあり得る。 - ボタンを押せる条件の間違い

例)期間を過ぎた請求書は発行できないように制御されているが、業務では再発行することもある。

確認ポイント:実際の業務と仕様が一致しているか?

仕様の曖昧さ・不足

- 画面の挙動が不明

例)更新ボタンを押した後、どの画面に遷移するのか明記されていない。 - 出力されている情報が不明

例)顧客管理画面に「顧客情報などを表示する」と書かれているが、具体的に何を表示するのかわからない。 - 業務の例外ケースの処理が曖昧

例)通常は受注数量は1以上入力しなければならないが、試験販売や返品対応で0が入る場合もあることが明記されていない。

確認ポイント:実現したいことが仕様として明確に記載されているか?

テスト・品質確認の不足

- 想定される例外ケースのテスト項目がない

例)処理の途中でエラーが発生した場合どうなるのか明記されていない。 - 帳票・出力結果の確認不足

例)テスト仕様書に画面表示確認は明記されているがPDF出力結果は明記されていない。

確認ポイント:テストケースは業務を網羅しているか?漏れている確認対象はないか?

ユーザー視点での使い勝手

- 画面の見た目

例)必要な項目は表示されているが、レイアウトがばらけているため見づらい。 - 入力項目の不便性

例)日付が自動入力されず、毎回カレンダーから選びなおさなければならない。 - エラー表示が不適切

例)エラー時に「エラーが発生しました」とだけ表示され、エラー原因がわからない。

確認ポイント :ユーザーがストレスなく操作できるか?

運用・セキュリティ面の不備

- アカウント管理が不適切

例)管理職しかアクセスできない画面の権限管理が記載されていない。 - セキュリティ対策不足

例)パスワードの桁数や指定文字が少なすぎる。定期的に更新するように設定されていない。

確認ポイント:運用・セキュリティルールが守られているか?

レビューからシステム開発を成功に導こう

レビューは形式的に進めてしまうと形骸化しがちですが、業務フローとの整合性、ユーザー視点での使いやすさを確認するには、発注者の主体的な取り組みが欠かせません。

しかし、レビューの仕組み作りや管理をすべて発注者が行うには、負担が大きく抜け漏れなどのリスクも高まりますので、レビューを円滑に進めるためにも、信頼できるシステム開発会社にサポートを依頼することも検討すると良いでしょう。

さいごに

当社フレシット株式会社は、ユーザー視点のウォークスルー × 指摘管理 × 再レビュー設計を核に、レビューの形骸化を防ぎ、早期に仕様のブレを顕在化させる仕組みを提供します。

情シス(情報システム部)ではないご担当者さまでも迷わないよう、要件の言語化支援、指摘テンプレート、合意記録(エビデンス)まで伴走型の一気通貫で対応させていただきます。フルスクラッチ(オーダーメイド)だからこそ、現場運用・承認フロー・セキュリティ要件を無理なく仕様へ落とし込み、後工程の手戻りと追加コストを最小化します。

「レビューの観点が抜けやすい」「合意後の変更管理が不安」「現場の納得感を高めたい」といった課題があれば、まずは課題整理の無料ヒアリングから。業務に合ったレビュー設計で、納品後も困らない使われるシステムづくりを一緒に実現します。

監修者プロフィール

フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一

柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。

公式Xアカウントはこちら