システム内製化のメリット・デメリットとは?成功のポイントまで徹底解説!

2024-12-23

従来、多くの企業では自社で使用するシステム開発や運用を外部ベンダーなどの委託先にすべてを任せることが一般的でした。

しかし、近年では、システムの開発や運用を自社内で行う「システム内製化」の動きが急速に広がっています。

DX(デジ⼣ル⼘ランスフォーメーション)が社会に浸透してきて進展していく中で、基盤となるITシステムの役割はますます重要となってきているのです。

システム内製化には、開発スピードのアップ、コスト削減、迅速な市場への対応など多くのメリッ⼘がありますが、内製化を成功させるためには、IT⼈材の確保や社内人材のスキルアップ、適切な開発プロセスの実行など多くのポイントを抑える必要があります。

そこで、本記事では、システム内製化の意義や背景、メリットとデメリット、成功のポイントなどを詳しく解説します。

システム内製化を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。

目次

システム内製化の定義と概要

「内製化」とは、外部のシステム開発会社に⽣産委託していたものを取りやめて、⾃らの会社内部で開発を行う取り組みを指します。

よって、「システム内製化」とは、システム開発を⾃らの会社内部で行う取り組みを指します。

社内システムやソフ⼘ウェアなどの開発や構築をSIerやベンダーといった外部のシステム開発会社へ委託するのではなく、自社の社員や設備といったリソースを⽤います。

さらに、システム内製化は人材育成や運用と保守、業務フローの改善や最適化なども含む幅広いプロセスです。

技術面だけにとどまらず、企業全体の業務改善を通して、競争力強化につながるような取り組みと言えるでしょう。

システム内製化を必要とする背景

多くの企業がシステム内製化に力を入れるようになった背景には、外注に依存してきた従来のシステム開発に関する課題があります。

これまでの外注型開発では、システム開発のほとんどを外部のシステム開発会社に任せきりにするケースが一般的でした。

外部に任せきりのケースによって生じる問題には以下の問題点があります。

- コス⼘の増⼤

- 迅速な対応の難しさ

- 市場変化への遅れ

経済産業省が発表した「DXレポート2.2」では、外注依存によるシステムのブラックボックス化が、経営における柔軟性を損なう要因として指摘されています。

また、別にシステム内製化が求められている背景として、近年のビジネスの急速な技術⾰新や競争環境の激化も挙げられます。

急速な技術革新や競争の激化に対応するためにも多くの企業でDX※1が求められ、システム内製化が必要とされているのです。

DXのためのシステム内製化のメリットには、ブラックボックス化を防いでシステム全体を把握しやすくなる点、市場の変化に柔軟に対応できる点、データを有効活用できる点、業務改善のスピードアップが図れる点などがあります。

このように多くのメリットが得られるために、システム内製化は企業にとって持続可能な成長を続けるための要素となっています。

システム内製化がうまくいけば、迅速で柔軟な経営判断が可能となり、競争力向上につなげられるでしょう。

※1 DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデル、組織構造、働き方を根本から変革し、競争力を強化して新たな価値を生み出す取り組みです。

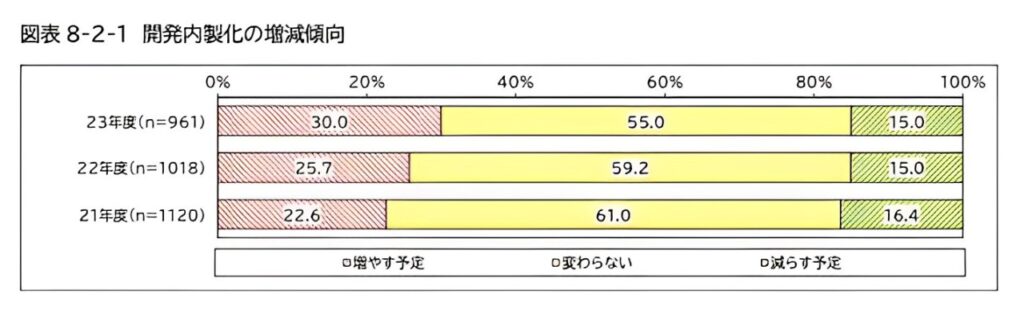

システム内製化の現状

システム内製化の現状をまとめました。

過去3年間で、「システム内製化を増やす予定」と回答した企業の割合は上がっており、内製化に取り組もうとしている傾向が強まっています。

参考資料:企業IT動向調査報告書2024:一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会

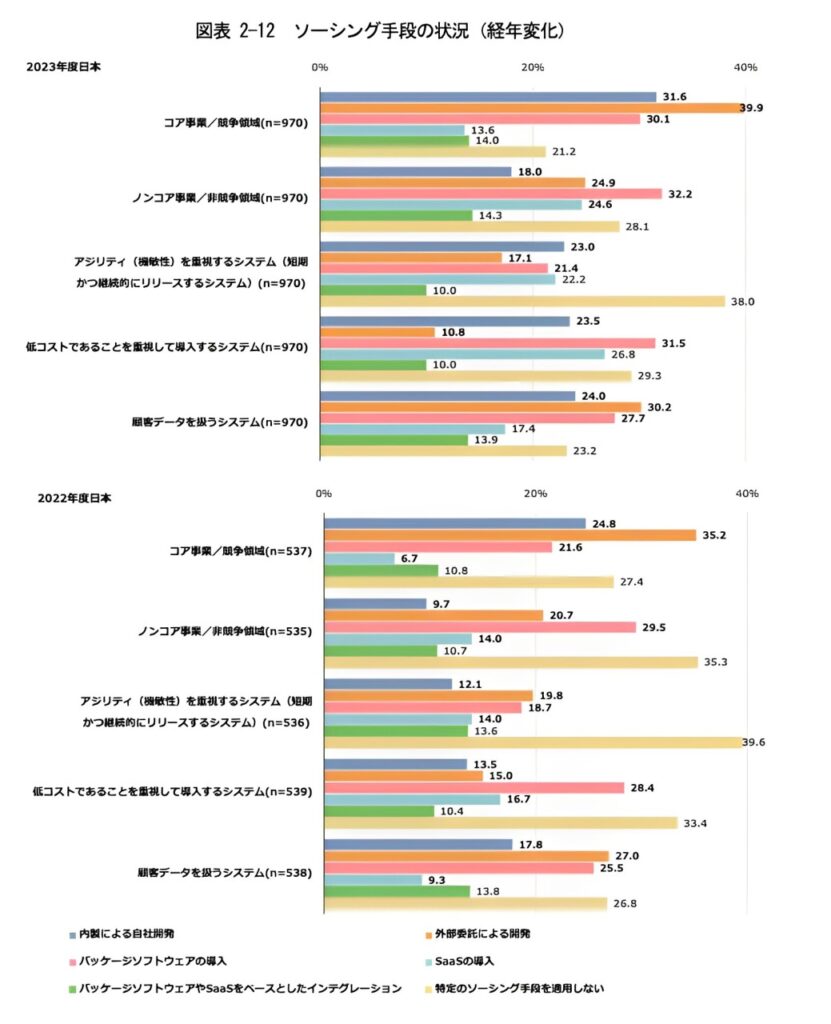

また、ソーシング手段の状況を見ると、内製による自社開発はいずれの対象やシステムにおいても増加傾向であり、特に「アジリティ(機敏性)を重視するシステム(短期かつ継続的にリリースするシステム)」や、「低コストであることを重視して導入するシステム」は増加が顕著となりました。

参考資料:DX動向2024:IPA

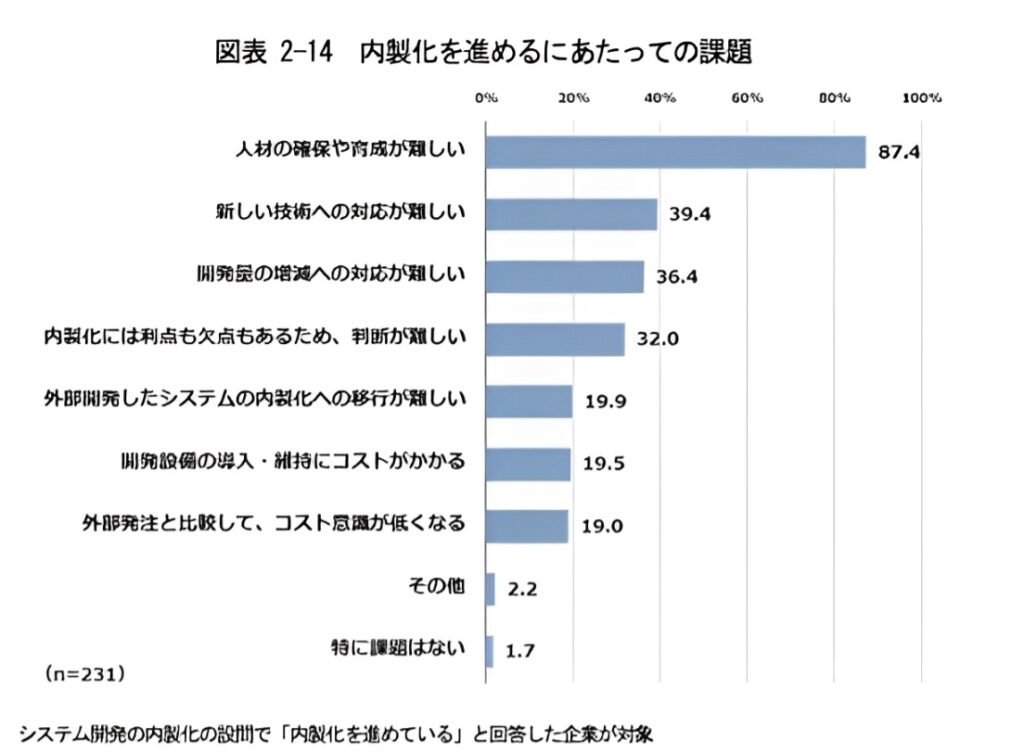

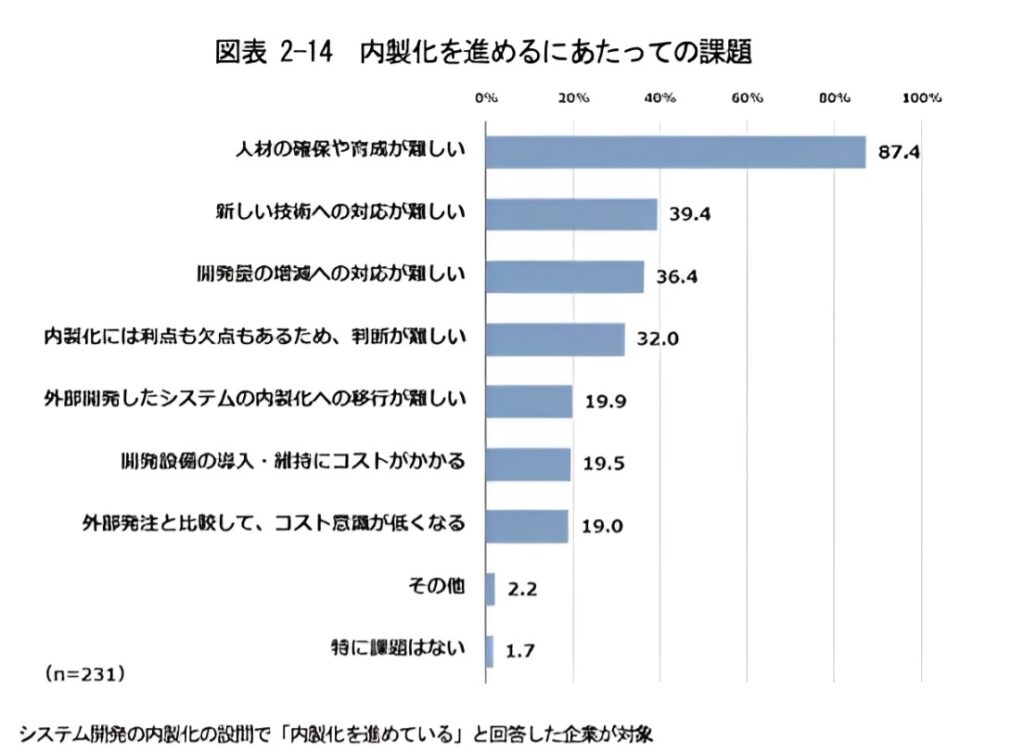

システム内製化の課題として、「人材の確保や育成が難しい」と回答した企業が87%にのぼりました。

参考資料:DX動向2024:IPA

システム内製化のメリット

システムの内製化によって得られるメリットがいくつかあります。

- 開発のスピードアップ

- コスト削減

- 柔軟な開発によるノウハウやスキルの蓄積

- セキュリティ強化

それぞれの項目を詳しく解説します。

開発のスピードアップができる

システム内製化の大きなメリットは、システム開発のスピードをアップできる点です。

外注の場合、要件定義や仕様書の作成・見積もり交渉など、開発を始めるまでに時間が多くかかってしまいますが、

内製化であれば社内チームが直接開発を行うため迅速な開発が可能です。

また、意思決定も迅速に行われるため、開発中のシステムの仕様変更にも柔軟に対応できます。

ビジネス環境が常に変化し続ける現代においては、この柔軟性は非常に大きな強みとなるでしょう。

システム内製化によって開発を迅速化できれば、競合他社に先駆けたサービスや製品提供ができるようになり、競争優位性の確保も期待できます。

コストを削減できる

システム内製化によってコストを削減できる点もメリットです。

内製化を全社的に広めていき社内工数の割合を増やすことで、外注費用を削減できるため、結果として開発コストの削減が期待できます。

もちろん社内での人材確保は必要で、設備投資も行うためにコストは発生します。

しかし、外注費用はシステムの更新のたびに引き上げられることが多く、長期的に見ると内製化は外注に比べてコスト削減につながります。

柔軟に開発でき迅速な改修ノウハウとスキルを蓄積できる

社内での迅速な意思決定によって柔軟な開発が可能となるため、仕様変更や改善が容易です。

また、技術力や知識を社内に蓄積できるため、社員のスキル向上にもつながります。

内製化によってシステムのブラックボックス化※2を防ぎ、社内にノウハウを蓄積することで、企業としての競争力を高めることができるのです。

※2 ブラックボックス化とは、システムの使い方はわかるけれど、仕組みがどのようになっているかわからない状態を指します。

セキュリティを強化できる

システム内製化によって、セキュリティを強化できます。

外注の場合は、機密情報や業務データを第三者に共有する必要があるため、情報漏洩やシステムトラブルのリスクが高まりますが、システム内製化によって機密情報の取り扱いやセキュリティ管理を自社内で完結できるため、セキュリティ強化につなげられます。

また、内製化でシステムの構造やセキュリティ対策を把握できるため、不正アクセスやデータ改ざんへの対応ができるようになるでしょう。

システム内製化のデメリット

システム内製化はメリットだけではなく、もちろんデメリットもあります。

デメリットとなる点をあらかじめ把握しておくことで、内製化プロジェクトを進める上で役立つでしょう。

- 初期コストがかかる

- 人材育成に時間がかかる

- コスト意識が低くなる

- プロジェクトの遅延や品質低下が発生しやすくなる

初期コストがかかる

システム内製化は、初期コストが大きくかかってしまいます。

初期コストには、開発環境の整備や専用ツールの導入、サーバーやセキュリティに関するシステムの設定など、さまざまな設備投資があります。

また、内製化の開発チーム構築には専門人材の採用が必要です。

内製化を始める段階では、効率的な運用方法が確立されていない場合が多いため、予算を上回るケースも少なくありません。

システム内製化は長期的な視点で見ればコスト削減の効果を発揮する可能性が高いといえるでしょう。

しかし、初期段階では外注に比べてコストが膨らむ傾向にあります。

もし、プロジェクトがスムーズに進まなかった場合には、計画外の追加費用の発生も考えられます。

人材育成に時間がかかる

システムの内製化には、必要なスキルを持った人材が必要で、社内の人材育成は非常に重要です。

社内に適切な人材がいない場合は、既存の社員を育成しなければなりません。

また、外部から人材を採用する方法も考えられます。

しかし、どちらにせよ人材の確保や育成には時間やコストがかかります。

特に、IT人材は不足しており、確保は困難です。

参考:DX動向2024:IPA

内製化の現状を見ると、システム開発を進めていると回答した企業の中で、実に87%あまりが「人材の確保や育成が難しい」を課題として挙げました。

内製化にはシステム開発や改修などの運用を任せる人材確保が必要ですが、人材確保や育成には時間やコストがかかってしまうことがどの企業にとっても大きな課題です。

コスト意識が低くなる

人材確保や育成にかかる初期コストだけでなく、開発や運用保守コストも必要です。

しかし、システム内製化の場合は、コスト意識が希薄になりがちです。

外注の場合であれば、システム開発コストは外注委託費用として明確となるため、開発コストの把握は容易です。

一方で、内製化はシステム開発にかかった人件費や設備費などを具体的に明確にできないため、コストの算出が難しく把握しづらくなります。

結果として、実際にどのくらいコストがかかっているかという開発コストの意識が希薄となり、予算を大幅に上回るケースが見られます。

プロジェクトの遅延や品質低下が発生しやすくなる

内製化プロジェクトを進めていくと、外注していた際の外部のシステム開発会社のマネジメントの重要性が露呈します。

外部のシステム開発会社は、プロジェクトの管理やスケジュール調整、品質保証などを一貫して行います。

しかし、内製化の場合には、これらのタスクをすべて自社内で対応する必要が出てくるため、マネジメントの経験が不足している段階では、遅延や品質低下が発生しやすくなります。

システムを内製化するべきケース

システムのパターンによって内製化すべきものと、内製化は控えるべきものがあります。

まずは内製化するべきケースを3つまとめました。

自社独自での競争優位性を高めるシステム

システムの内製化は自社のビジネスモデルやプロセスに特化した独自システムを必要とする場面で有効です。

特に、独自の要件を持つシステムは、標準的なパッケージソフトでは対応できない部分が多いため、外部のシステム開発会社に依頼すると柔軟性に欠け、スピードも遅くなってしまいます。

また、外注の場合は、まず業務知識やシステムの把握などに工数をかけなければなりません。

一方で、内製化は自社のエンジニアが関わるため、システムの状態を把握したり確認したりする時間を短縮できます。

内製化によって業務の特性に即した開発が可能となり、継続的な改善も容易なため、

競争力を向上でき、将来的な事業展開にも貢献できるでしょう。

改修や更新を頻繁に行う必要があるシステム

市場や環境の変化に応じて頻繁に機能改修や更新が必要なシステムも内製化が適しています。

外注した場合は、改修や更新をする度に、コストや時間がかかってしまいますが、

内製化できれば、社内で迅速な対応が可能です。

特にDXが求められる現代においては、スピード感を持って業務フローを見直し進化させる必要があるため、システム内製化が有効な選択肢と言えるでしょう。

セキュリティが重要であるシステム

機密情報や顧客データを扱うシステムは、セキュリティ対策が非常に重要です。

セキュリティリスクを考慮した場合に、特に重要な情報を扱う場合には内製化が好ましいでしょう。

システム内製化によってシステム全体の設計・開発・運用を社内で管理できるため安全性が向上します。

システム内製化は控えるべきケース

すべてのシステムを内製化することが望ましいとは限りません。

内製化は控えるべきケースについても3つをまとめました。

汎用性の高いシステム

会計、給与管理など一般的に汎用性が高いシステムはサービス提供会社のパッケージソフトやSaaSを活用した方が効率的です。

これらのパッケージソフトやSaaSは多くの企業に共通する要件を満たすように設計されているため、内製化するメリットは少ないでしょう。

内製化を必要としない領域は外注を活用し、リソースを別の部分へ集中すべきです。

ITリソースが自社で不足している

IT人材が不足している場合や、内製化に必要なスキルや経験を持つ社員がいない場合は、プロジェクトが遅延したり品質が低下したりする恐れがあります。

採用や育成にかかる時間やコストを考慮すると、外注の方が効果的な場合もあるため、あらかじめよく検討することが求められます。

利用が短期間であるシステム

短期間のみ利用するシステムや一時的なプロジェクトのための開発は、システムを内製化するメリットはあまりないでしょう。

長期的な運用や改善を想定していないシステムでは、内製化によって発生するコストが効果に見合わないため、外注が適しています。

システムの内製化を成功させるポイント

内製化を成功させるためにはいくつかのポイントを踏まえて取り組む必要があります。

適切な人材確保と育成

適切な人材確保と育成が、システムの内製化を成功させる大きなポイントです。

適切な人材とは、プログラミングやITに関するスキルだけでなく、業務フローの理解やコミュニケーション能力を備えた人材を指します。

人材は既存社員の育成が必要ですが、外部から即戦力を確保する方法もあります。

ビジネスの視点とITの視点、両方を持ち合わせた人材を育成することが重要です。

明確な目標設定と計画の策定

システムの内製化を成功させるためには、明確な目標設定と具体的な計画策定が必要です。

目標例として、業務効率化やコスト削減などが挙げられます。

内製化は開発する部門と事業部門、経営層の共創が不可欠です。

全社で共有意識を持ち、目標設定や計画を策定することが大切です。

継続的な改善と支援体制の構築

小さな範囲から内製化を始め、徐々に範囲を広げていき継続的に改善していくことが重要です。

初期コストが多くかかるため、なるべく小規模なプロジェクトから内製化を開始し、徐々に範囲を広げていくといったような段階的なアプローチが求められます。

システム内製化を進めるための7ステップ

内製化を進めるためには、明確な目標を設定し、段階的かつ計画的に取り組むことが重要です。

各ステップを丁寧に実行し、開発から運用保守までのサイクルを円滑に回しながら持続可能なシステム開発の体制を構築することが求められます。

ステップ1:システムの見直し

まずは現状のシステムを見直し、どのシステムやプロセスを内製化すべきか検討します。

以下に挙げる要素を詳細に洗い出すことが大切です。

- 現在運用している機能の内容

- 発生しているコストの詳細

- 外部との依存度やシステム間の依存関係

- 現状の課題やボトルネック

洗い出しを通じて、内製化がどの領域で有効か判断する必要がありますが、

対象範囲を明確にすることでリソースを重点的に活用できます。

また、この取り組みは経営陣を含む全社的な巻き込みが必要です。

内製化の意義や期待される成果を共有し、組織全体で理解を深めることが成功の鍵となるでしょう。

ステップ2:目標の明確化

システムの内製化を進める理由や達成したい目標を具体的に明確にします。

例えば以下のような目標が考えられます。

- 自社独自の競争優位性を確保する

- 外注費用を削減し、開発コストを抑える

- 迅速な改修対応を可能にし、市場変化に柔軟に対応する

目標を明確にすることで、取り組み全体の方向性が定まり、具体的な行動計画を立てやすくなります。

ステップ3:チーム編成と体制構築

システム内製化の実現には、適切なリソースを確保し、専任チームを編成することが欠かせません。

人材の確保は、内製化に必要なスキルを持った人材を社内で育成するか、外部から採用します。

ステップ4:開発計画の策定

目標が定まりチーム編成を構築できたら、具体的な開発計画の策定を行います。

計画には以下の内容を含めて策定します。

- 各段階で必要なタスク

- リソース配分

- 優先順位

一度にすべてのシステムを内製化しようとするのではなく、小規模なプロジェクトから段階的に進めていくことが大切です。

これによりリソースの分散を防ぎ、失敗するリスクを最小限に抑えられます。

ステップ5:開発の実施

計画に基づいた開発を実施しますが、この開発プロセスでは、効率化がポイントです。

「アジャイル」や「スクラム」などの柔軟な開発手法を採用すると効果的です。

アジャイルは、柔軟で効率的な開発によって、スピーディーにシステム提供を目指すソフトウェアの開発手法です。

スクラムは、アジャイル手法の一つであり、少人数のチームを組んで、役割やタスクを分散しつつコミュニケーションをとり、短期間で開発を繰り返し行う手法です。

短いサイクルでプロトタイプを作成し、ユーザーからのフィードバックを反映させながら改善を重ねることで、質の高いシステムの構築を可能とします。

また、長期的な視点で考えて、拡張性や保守性も考慮しましょう。

コストと効果のバランスをとることが大切です。

ステップ6:運用保守

開発が完了しシステムを構築した後は、運用保守の段階に移行します。

内製化システムが問題なく稼働し、業務支援ができる状態を維持するために以下の取り組みを実行します。

- システムのパフォーマンスの継続的な監視

- 障害発生時の迅速な対応

- ユーザーからのフィードバック収集と改善

また、運用中に発生したトラブルの解決手順を記録し、次回以降の対応に備えたナレッジを用意するとさらなる効率化が図れます。

このような運用保守のプロセスを繰り返すことで、システムの安全性が向上し運用保守コストの最適化が実現します。

ステップ7:振り返りとノウハウの蓄積

運用が軌道に乗った後も、定期的に振り返りを行い、ノウハウを蓄積していくことが重要です。

振り返りの過程で得られたスキルや経験は、次回以降の内製化プロジェクトに活用すべき貴重な資産となります。

さらに、プロジェクトメンバーが得たスキルや経験を、プロジェクトチーム内だけでなく組織全体で共有することも大切です。

組織全体の成長や能力向上へとつなげられるでしょう。

小さい範囲で始めた内製化プロジェクトも、蓄積したノウハウを基に範囲を拡大していき、より効果的な運用を目指すことが可能です。

どのような会社にシステム内製化の支援を頼むべきか

システム内製化を進める際には、適切な支援会社を選ぶことでリスクを軽減し、成功に近づけることができます。

自社の課題や目標に合致した支援会社を選ぶことが重要なため、

ここでは内製化支援を依頼する際に考慮すべきポイントを解説します。

まず、注目すべきは、システム内製化の経験と実績が豊富な会社です。

経験や実績が豊富な会社は、内製化のプロセスやそこで直面する課題を熟知しているため、的確なアドバイスやサポートを提供できます。

内製化の成功例や失敗例を活用した具体的な提案を受けられ、自社のプロジェクトに最適な方法を導入できるでしょう。

また、柔軟な支援体制を持っている会社を選ぶ点も重要です。

開発の一部をサポートするだけでなく、プロジェクト全体を包括的に支援できる体制を持つ企業を選びましょう。

まとめ

フレシット株式会社では、多種多様な業界業種のシステム内製化を手がけてきた豊富な実績がございます。

様々なシステムで培ってきた知見がございますので、お客さまのご状況(ご予算や社内体制、業務フロー等)を踏まえた提案が行えるかと思っております。

また、多くのシステム内製化を手がける中で、陥りやすい問題点等を把握しておりますので、そちらも、随時、必要に応じてアドバイスさせていただきます。

そして、システム内製化をフルスクラッチ(オーダーメイド)で行う中で鍛えられてきた、強靭かつ柔軟な当社の開発チームで要件定義から設計、開発、運用保守まで一貫してご支援させていただきます。

ぜひ、下記のお問い合わせからお気軽にご相談いただければと思います。

監修者プロフィール

フレシット株式会社 代表取締役 増田 順一

柔軟な発想でシステム開発を通して、お客さまのビジネスを大きく前進させていくパートナー。さまざまな業界・業種・企業規模のお客さまの業務システムからWEBサービスまで、多岐にわたるシステムの開発を手がける。一からのシステム開発だけでは無く、炎上案件や引継ぎ案件の経験も豊富。システム開発の最後の砦、殿(しんがり)。システム開発の敗戦処理のエキスパート。